Introduction

Chez La Vision nous tenons à nous positionner contre les violences sexistes et sexuelles (V.S.S.) notamment dans le rap et à soutenir les victimes. Les V.S.S. sont un vrai sujet de société et concernent tous les milieux socio-économiques. Le rap ne déroge pas à la règle et fourmille d’exemples, dont certains que je vais aborder.

L’idée de ce dossier est de viser large. Il sera divisé en différentes parties pour vous faciliter la lecture. N’hésitez pas à lire chaque article séparément et à consulter cette partie 1 en plusieurs fois.

Voici les 6 thématiques qui seront abordées au fil des publications de chaque partie. Vous aurez ainsi le programme pour les semaines à venir. En dessous vous retrouverez le sommaire détaillé de cette première partie.

Ce dossier en 6 parties va traiter :

- Silence coupable dans l’industrie du rap

- 7 affaires de V.S.S. représentatives chez les rappeurs

- Quelles solutions et actions concrètes mises en place pour le milieu musical?

- Pédagogie : comprendre les V.S.S. et comment réagir auprès d’une victime

- Guide d’aide après une agression

- Annexe : Liste des personnalités du monde du rap accusées de V.S.S.

Sommaire de cette 1ere partie :

- Des dirigeants tout sauf exemplaires?

- Être une femme dans l’industrie de la musique

- Artistes masculins et les dynamiques sexistes sous-jacentes

- Le silence des médias spécialisés

Pour commencer et prendre l’ampleur du problème à l’échelle de la société voici quelques chiffres clefs. Il est important d’en prendre conscience pour mieux se saisir du sujet.

Chiffres clefs en France

- Une femme meurt de féminicide tous les 3 jours. Source : Ministère Public

- Un viol se produit toutes les 7 minutes. Source : Police Nationale

- 99% des personnes condamnées pour des affaires de violences sexuelles sont des hommes. Source : Gouvernement

- 1 femme sur 10 est victime de violences conjugales. Source: Fondation des Femmes

- Seule 1 plainte de viol sur 10 mène à une condamnation. Source : Gouvernement

- Plus d’un tiers des femmes ont vécu une situation de “non-consentement”. Source: Gouvernement

- 81% des femmes ont été harcelées sexuellement dans un lieu public. Source : Ipsos

Silence coupable : Analyses générales sur le rapport de l’industrie rap aux V.S.S.

1- Des dirigeants tout sauf exemplaires?

Pour mieux comprendre les dysfonctionnements qui persistent dans le milieu du rap, je vais commencer par m’intéresser au sommet de la pyramide. Les patrons et autres directeurs généraux se devraient d’être exemplaires, pour donner le ton et l’exemple. Et bien en matière de V.S.S., comme dit plus haut “tous les milieux socio-professionnels sont concernés”. Nous en avons une belle preuve ici avec plusieurs dirigeants qui posent question. On y retrouve pèle mêle des histoires de harcèlement, de “sévices sur mineure” ou ce qui pourrait s’apparenter à des violences sexuelles.

Commençons par Pierre Bellanger, le célèbre PDG de la radio Skyrock : depuis le début des années 2000, des accusations de pédophilie traînent sur internet. Des groupes essayent de se mobiliser pour alerter l’opinion. Ce qui n’avait rien d’officiel au début a pris une tournure juridique, et la condamnation pour corruption de mineur a fini par tomber : 1 an ferme pour des faits qui glacent le dos.

L'accusation lui reprochait d'avoir "favorisé la corruption" d'une adolescente de 17 ans avec laquelle il avait une relation, "en l'initiant à diverses formes de sexualité, notamment de groupe, homosexuelle ou sado-masochiste, y compris avec la participation de sa sœur aînée”. Extrait du Monde, le 3/11/2008.

Malgré cette peine, il restera jusqu'à aujourd'hui PDG de Skyrock. Sans que personne ne s’en émeuve ou qu’un réel boycott désintéressé ait lieu. En effet, les rappeurs et maisons de disques continuent à se bousculer pour avoir leurs entrées dans la radio.

Un premier cas emblématique et assez parlant dans un milieu où le cri de ralliement “Peine De Mort aux pédos” fait pourtant des émules.

Autre personnage qui a su s’imposer dans le paysage rap : Benjamin CHULVANIJ, ancien directeur artistique de Def Jam qui avait auparavant monté le label Hostile. Selon les témoignages récoltés sur le compte #BalanceTaMajor, il est accusé de violences morales (insultes homophobes, menaces…), d’agression physique et aurait fait des insinuations salaces à une juriste. Aucune condamnation mais il aurait été poussé vers la sortie pour harcèlement psychologique et sexuel, ce qu’il réfute, déclarant être parti de son propre chef.

Il y a aussi l’histoire brumeuse de Thierry CHASSAGNE (Warner) qui quittera son poste après que 9 témoignages anonymes, toujours via le compte #BalanceTaMajor, aient évoqué des “comportements déplacés” lors d’une “soirée d’entreprise” d’un “PDG de Major”. Il n’avait pas été nommé dans ce call-out collectif, mais il refusera formellement de s’exprimer sur le sujet. C’est Laurent BOUNEAU (directeur des programmes chez… Skyrock justement…) qui essaiera maladroitement de lui venir en aide avec un “on ne répond pas à la délation” assez laconique, qu’il accompagnera de précisions sur les futurs projets de Mr CHASSAGNE.

Ici on ne peut que spéculer, sans témoignage nominatif impossible de s’avancer dans un article. Je laisse les stratégies bancales utilisées pour le défendre parler pour moi.

Il y a un dernier dirigeant dont j’aimerais parler bien qu’aucune accusation directe ou nominative ne soit sortie publiquement : Romain VIVIEN, à la tête de Believe à l’heure actuelle. Pour ce cas, un conseil : sachez lire entre les lignes.

Je vais traiter ce sujet sous l’angle des réserves émises sur l’engagement féministe dont il fait preuve. Mais pour apporter un peu de contexte, je vais commencer par parler d’Émilie GONNEAU (qui fait état d’un “contentieux” avec lui) et en profiter pour rendre hommage à son apport dans la libération de la parole des victimes.

- Billet “#MusicToo” - Blog d’Émilie GONNEAU

Le témoignage détaillé dans ce lien a marqué le début d’une vague de mobilisation : c’est dans la foulée qu’à été lancé le hashtag #MusicToo. Un acte fondateur qui aura servi d’élan à une communauté de femmes victimes dans l’industrie de la musique.

Dans ce billet sur son blog perso, Émilie se livre sur une agression sexuelle qu’elle a subi il y a 18 ans aujourd'hui. Un de ses supérieurs, “passe à l’acte sur le lieu de travail, en public et en totale impunité”.Elle en parle au C.E., un rendez-vous est pris avec les R.H. puis la direction. Résultat : RIEN. Son agresseur ne sera jamais sanctionné. Il partira plus tard lors d’un plan social, mais officiellement ce n’est pas en rapport avec les faits dénoncés. L’entreprise a même convaincu la victime de ne pas porter plainte : apparemment chez eux, même face à la détresse, la manipulation et l’indécence sont permises.

Elle ne dira rien qui permette d’identifier formellement son agresseur, mais la prudence est de mise : possibilités d’accusations en diffamation, de pressions d’un homme à un poste de pouvoir, freins dans sa carrière… Les risques d’en dire trop sont nombreux. Elle a la force de témoigner et aussi de s’exprimer sur d’autres cas de V.S.S. dans l’industrie publiquement, c’est déjà beaucoup. Pour ma part, elle en a dit suffisamment : elle s’autorise une description de son agresseur qui reste assez parlante. Je laisse donc chacun faire ses propres recherches et un avis sur son identité présumée.

Voici le passage en question :

“A ce jour : l’agresseur occupe aujourd’hui un poste haut placé dans l’industrie musicale. Il paraît même qu’il est devenu féministe et veut s’engager pour l’égalité femmes-hommes dans la musique.” Blog d’Émilie GONNEAU, 12/11/2019.

Revenons maintenant sur Romain VIVIEN et les mises en doute qui sont faites sur sa sincérité dans l’engagement qu’il dit défendre.

A la tête de la maison de disques Believe, il se présente comme un homme progressiste aux convictions féministes, écologiques et encourage la diversité. Il agit activement pour l’équité femme-homme dans son entreprise : il peut se targuer d’avoir un comité exécutif paritaire et veille à ce que des femmes soient mises en poste dans la direction.

Il est également un des signataires de la “Charte contre les violences sexuelles dans l’industrie de la musique” et a mis en avant cette initiative. Même dans son rôle de président des Victoires de la musique, il a communiqué sur sa volonté de promouvoir la diversité sous toutes ses formes.

Sa communication se base sur cette image de dirigeant engagé sur plusieurs fronts, presque militant version entreprise. Il appuie sur son côté pro-actif dans les luttes qu’il défend et son objectif de faire bouger les lignes dans l’industrie musicale.

Pour soigner cette image qu’il s’est construit, il a recruté la présidente d’un collectif féministe pour sa branche communication. Justement, que son approche de l’engagement passe par le prisme d’un service de communication peut faire perdre tout le côté spontané et humain qui caractérise les valeurs profondes et les convictions qu’on a chevillées au corps. Son axe reste professionnel, entrepreneurial, pensé aussi pour le profit et répond à une logique bien éloignée du militantisme classique. Il crée une “carte de visite”, une identité pour Believe et sa carrière. Le prototype de l’homme moderne, progressiste qui représente l’avenir et les nouvelles conceptions sociales.

Émilie GONNEAU le connait bien car elle a travaillé avec lui chez EMI il y a longtemps et ne cache pas qu’elle traine un “contentieux” durable avec lui. Elle fait partie des principales voix qui s’élèvent pour dénoncer son “hypocrisie” et semble ne pas croire du tout en sa nouvelle image de patron engagé. Sa sincérité est remise publiquement en question et écorne cette image qu’il a tant soignée.

Concrètement qu’elles soient intéressées, calculées ou non, ces actions restent bénéfiques pour la vie des femmes au sein de l’entreprise. Et ça participe à donner l’exemple. Mais point de vue éthique, le risque que ça reste un engagement de façade peut déranger. On peut même se demander si il ne verse pas dans le côté “pro-fem” zélé avec un double visage et des intentions cachées. En tant que militantes on a tendance à se méfier des hommes qui se disent “féministes” et cherchent à se construire une image. Ils sont souvent là pour des mauvaises raisons et on tendance à se révéler problématiques. Un homme ne se doit pas d’être féministe, c’est un allié. Il ne se pose pas en décisionnaire, il accompagne. Il veille à laisser la parole aux femmes sur le sujet du féminisme car il n’est pas concerné. Il est sensé soutenir, travailler à se déconstruire dans ses comportements et modes de pensée, pas se mettre en avant et représenter la lutte. Un bon allié doit permettre le féminisme pas l’incarner.

Je finirai justement sur les mots d’Émilie, vraie figure de la lutte contre les VSS à qui on doit rendre justice.

“Ma colère est intacte parce que c’est tout un système qui cautionne l’impunité des agresseurs, qui se nourrit de la peur et du silence des victimes autant que des témoins.” Blog d’Émilie GONNEAU, 12/11/2019

2- Être une femme dans l’industrie musicale

Un secteur où les places sont rares (encore plus pour les femmes), où le réseau fait et défait une carrière, où les hommes sont historiquement aux commandes et majoritaires… Il est difficile de s’imposer en tant que femme dans un tel contexte. Mais s’ajoute à ces spécificités la violence sexiste systémique que l’on retrouve partout dans la société, et qui est encore plus prégnante lorsque le genre masculin domine.

Quelques chiffres de l’industrie musicale

• 1 femme artiste sur 3 a été harcelée ou agressée sexuellement dans cette industrie.

• 1 femme sur 4 de la filière a été harcelée ou agressée sexuellement dans cette industrie.

• 1 femme sur 2 a été harcelée moralement dans cette industrie.

• En 2023, dans la musique, les femmes en CDD ont touché 3000€ de moins que les hommes.

• 97% des groupes programmés sur les gros festivals sont composés majoritairement ou exclusivement d’hommes.

Sources : Collectif pour la santé des artistes et des professionnels de la musique / Centre National de la Musique / Gouvernement

Avec l’industrie de la musique, les V.S.S. se déclinent dans tous les genres : classique, rock, opéra… Le rap ne fait pas figure de mouton noir, il est juste le symptôme d’un mal généralisé dans toute la profession.

Les éléments de contexte visant à favoriser cela sont le phénomène du “Boyz club” (les hommes forment un groupe fermé qui se couvre et s’entraide) et une logique capitaliste où le profit fait loi. Deux formes d’oppression qui combinées sont délétères pour la femme. Elle se retrouve isolée et manque de leviers pour faire évoluer sa carrière. Les hommes s’allient naturellement aux hommes et entretiennent un contrat tacite de loyauté. Les femmes passent donc après le groupe et sont en posture de faiblesse. Difficile avec ça de faire revaloriser son salaire sur la même grille que des collègues masculins ou de dénoncer un abus. Le mécanisme est bien huilé, il fonctionne comme ça depuis des siècles… Si les postes de pouvoir commencent ici ou là à s’ouvrir à des femmes, ça reste minoritaire et ne permet pas de renverser la vapeur. Mais en attendant mieux, les salariées évoluent dans un univers dont les règles ne sont pas faites pour elles et doivent s’adapter. Face à toutes les micro-agressions et formes d’abus que cet environnement permet, des initiatives - parfois spontanées - se créent. Nous avons l’exemple, déjà évoqué, de #MusicToo, lancé après le témoignage d’Émilie GONNEAU. Cette plateforme sur Instagram permet aux victimes de V.S.S. dans l’industrie de témoigner confidentiellement. L’objectif : se faire une idée sur l’étendue de la problématique, collecter et croiser les témoignages, détecter si un schéma se répète et qui présente un “risque”… La riposte s’organise dans l’ombre et tout est fait pour assurer la sécurité de celles qui ont parlé. Ce collectif qui se présente comme anonyme publie dans son manifeste :

“Nous préparons cette action depuis des mois, avec des associations spécialisées, et des avocates. Il nous semble que ce modèle d’identification des agresseur.euse.s fonctionnera.” “Il n’expose pas les survivant.e.s, nous protège de la diffamation et permet le recoupement des témoignages nominatifs.”

De quoi jeter un pavé dans la mare et faire comprendre au reste du monde que les choses sont en marche. Même si la perspective d’une issue judiciaire se profile, tout n’est pas si simple. Comme l’écrivait très justement Émilie sur son blog avant que tout cela ne se mette en place :

“On ne devrait pas avoir pour seul recours d’aller en justice pour s’attaquer aux injustices. Un procès est très lourd à porter pour les victimes et demande aussi beaucoup aux témoins. C’est une arme de dissuasion massive qui dessert les personnes qu’il est censé protéger.”

Le système de justice est lui même vérolé par les défaillances et un sexisme systémique. Je rappelle au passage que sur 10 plaintes pour viol, seule 1 mène à une condamnation. Dans ce contexte personne n’a à dire à une victime si elle doit porter plainte ou non. C’est sa souffrance, son choix, sa façon de se relever qui prime. La justice est une option, mais pas une obligation.

Ce n’est pas un hasard si après une agression les femmes vont plus facilement témoigner sur les réseaux qu’au commissariat. Oui on prend le risque de s’exposer, mais dans ce cas on ouvre aussi la porte à la sororité et une communauté de pairs bienveillantes.

J’en profite pour citer 2 autres exemples de résistance organisée : #BalanceTaMajor, dont l’utilité a déjà été démontrée plus haut. Et le projet D.I.V.A. porté par Lola LEVANT, Laetitia MUONG et Cintia FERREIRA MARTINS. Elles s’étaient donné pour mission de mettre en avant des artistes féminines et de soutenir la parole de victimes. Une initiative qui a permis de communiquer sur les V.S.S. dans ce milieu et a fait de Lola LEVANT un des visages de ce combat feministe. Elle a donné de nombreuses interview et pu diffuser un son de cloche différent auprès du grand public.

Différents dispositifs ont également éclot ensuite comme Percé, Rappeuses en liberté, Beatmak’her, MEWEM… Une façon pour les femmes de reprendre leur destin en main en créant leur propre modèle. Un modèle prêt à mieux répondre à leurs besoins.

Si la menace d’un call-out a dû en calmer certains, les moyens de nous protéger restent insuffisants. A ce jour les écarts de salaire homme-femme restent monstrueux, le peu de femmes à qui on laisse une place sont mises en concurrence, enfanter c’est risquer d’être mise de côté, les “Boyz club” sont toujours en place et l’impunité semble être la règle.

Heureusement, le collectif CURA par exemple, mène un travail de fond sur la santé dans la profession. Ils recueillent notamment des données pour établir des statistiques qui informent sur les disparités et donnent de la visibilité aux réalités de la profession.

De mon point de vue, même si le chemin pour l’équité est long, la lutte par les femmes, pour les femmes a encore de beaux jours devant elle. La nouvelle génération est d’avantage éveillée sur le sujet des V.S.S. et promet de prendre fièrement le relais. Même si les rapports de force sont inégaux, l’adversité rend créative et rapproche donc de nouveaux leviers finiront sans doute par se créer.

3- Artistes masculins et les dynamiques sexistes sous-jacentes

Le pouvoir et “l’accès aux femmes” (je cite SCH) sont grandement facilités pour les artistes. Les fans peuvent même devenir une proie facile. Facile à séduire, facile à manipuler, facile à contrôler. Il n’est pas rare qu’après un concert, un artiste fasse venir de jeunes femmes en loge ou directement dans sa chambre d’hôtel. Sauf que le rêve de rencontrer son idole peut malheureusement virer au cauchemar. Parfois droguées ou tout simplement sous emprise du fait de leur admiration, des filles peuvent être contraintes ou se sentir obligées de satisfaire les “besoins” de l’artiste en leur compagnie. Eux-mêmes, pris dans une mécanique de pouvoir, peuvent facilement jouer de leur position pour “consommer” un maximum de femmes. Et n’oubliez pas que dans le cas du viol, ce n’est pas une affaire de sexualité, c’est en général une histoire de pouvoir : contrôler l’autre, voler son consentement et prendre le dessus. Donc le sentiment de toute-puissance que certains ressentent se révèle très dangereux car il instaure des rapports fortement déséquilibrés. Rapports déjà suffisamment inégaux avec un artiste à cause de la différence de notoriété.

L’entourage des rappeurs pourrait veiller à maintenir un climat sain et à les encadrer pour éviter tout risque. Mais ils peuvent être dans une déférence aveugle ou contribuer carrément à une ambiance borderline. La célébrité, avoir un ascendant, c’est un passe-droit pour beaucoup de choses : on se soumet plus facilement à ta volonté, les abus et violences sont plus faciles à faire passer sous silence, les accusations paraissent plus invraisemblables… Un cocktail dangereux qui devrait pousser plus de maisons de disques à mieux cadrer leurs artistes et poser des règles claires. L’excuse “mais c'est un artiste, il a besoin de liberté, de pouvoir respirer” ne tient pas. Surtout dans un cadre professionnel. Tout le monde a besoin de limites, c’est même une des bases lors du développement (et après!), n’importe quel psychologue ou éducateur vous le dira. Un cadre c’est contraignant mais c’est aussi rassurant et surtout ça permet un “ancrage” solide qui aide à garder les pieds sur terre.

Bien que les réseaux sociaux aient montré leur puissance avec #MusicToo, #BalanceTonRappeur et consorts, au lieu de prévenir les risques certains préfèrent simplement miser sur les moyens de représailles : menaces, plaintes en diffamation, communiqués discréditant les victimes… Encore une fois, le pouvoir - de nuisance cette fois ci - est au cœur du problème.

4- Le silence des médias spécialisés

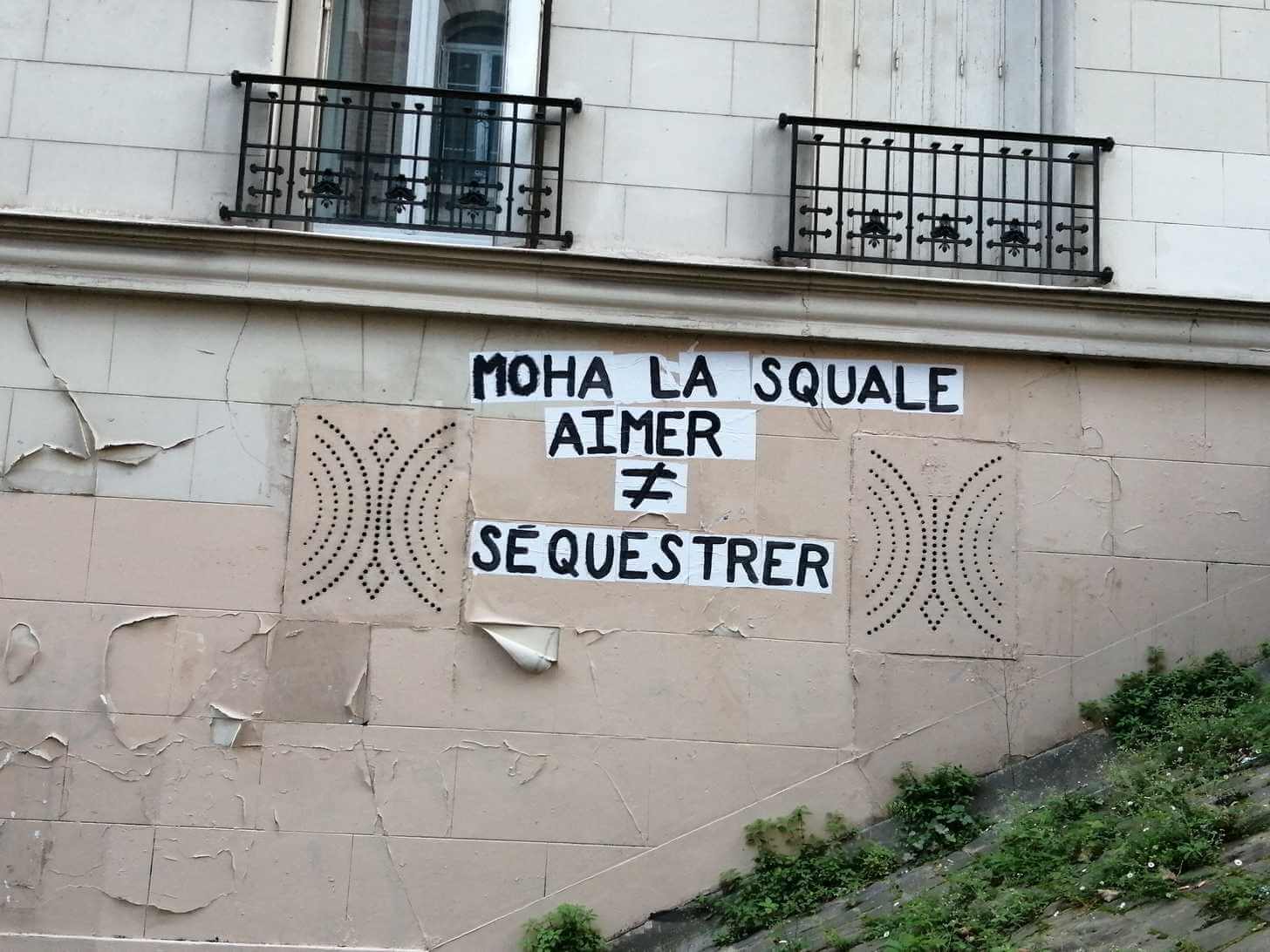

Pourquoi les médias rap choisissent de perpétuer l’omerta plutôt que de traiter un sujet crucial ? Les raisons sont multiples : complaisance avec les artistes, pression induite par les maisons de disques et les R.P. (baisse des posts sponso, boycott pour les interviews ou accréditations…), risque de perdre certains fans, peur de griller leur réseau… Mieux vaut ne pas faire de vagues et laisser les sujets sensibles à d’autres. Si quand il s’agit d’un P. Diddy ou R. Kelly certains réussissent à sortir un post, lorsque ça touche un rappeur français, là, plus grand monde pour s’y intéresser. Même quand le sujet fait la une de l’actu dans les médias généralistes (Nekfeu, Naps, Lomepal…) pas un seul mot dans les médias rap. Ils enterrent le sujet, malgré les affaires de plus en plus récurrentes.

En taisant cette problématique, en la transformant en non sujet, ce sont les victimes qu’ils ont rendues invisibles. Mais surtout ils montrent qu’avec eux, un rappeur qui agressé sera tranquille. Les médias rap sont sur leur terrain et peuvent envoyer des messages forts si ils désapprouvent certains comportements. Laisser Le Monde ou Mediapart faire tout le boulot à leur place c’est un aveu d’échec. Abandonner ce rôle pour faire du simple relais de R.P. et se préoccuper du prochain post creux qui pourrait stat, c’est sûrement plus facile. “Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités”, pas chez Booska-P ou Raplume, visiblement.

Se taire, c’est cautionner. De ce point de vue là, garder le silence n'est pas une posture de neutralité, c’est une forme de soutien aux agresseurs. Ça donne un message : “On sert vos intérêts, on sécurise votre image, peu importe vos actes”. Malgré les témoignages ou les preuves, aucun tri n’est fait. La plupart des médias continuent à mettre en avant des artistes dont les comportements posent question et risquent de mettre en danger d’autres femmes. Et même après une condamnation, quand il n’y a plus vraiment de risque d’en parler, le sujet n’a pas sa place. Inutile qu’ils fassent des “publications alibi” une fois par an en valorisant les femmes, si leurs vies valent si peu à leurs yeux…

Je tiens en revanche à souligner quelques exceptions qui sont porteuses d’espoir et d’un message trop rare :

Je salue le travail fait sur ces thématiques par l’ABCDaire du Son (merci à Manue K pour son engagement au passage) ou 1863 par exemple. Vous retrouverez d’ailleurs deux de leurs articles sur les V.S.S. dans les sources de cet article, en bas de page.

Une autre personnalité des médias qui a déjà beaucoup œuvré sur le sujet, et continue ce travail de façon autonome sur ses réseaux perso, c’est Benjamine WEILL. Suivez régulièrement ses posts pour des contenus engagés en rapport avec l’actualité du rap (tous réseaux confondus) ou qui décortiquent l’aspect politique des lyrics (sur Instagram et Tiktok). Ne passez pas à côté de son livre “A qui profite le sale” : une analyse du rap sous un angle féministe (et anti-capitaliste en prime) très étayée et rendue unique par sa vision teintée d’analyse philosophique.

Je tiens également à vous recommander le compte Twitter de la journaliste rap Mekolo (@hiphopsquat) : elle y exprime librement ses avis ou engagements et participe à des podcasts musicaux aussi pointus qu’enrichissants.

Ces recommandations sont pour moi une manière de porter leurs messages à mon petit niveau et de mettre en avant des profils qui seraient utiles à la communauté, mais trop souvent laissés dans l’ombre.

L’engagement a souvent un prix : ça peut fermer certaines portes, éveiller la crainte chez ceux qui ont pris le parti de faire dans le consensuel pour ne froisser personne, mais ça reste une part d’humanité puissante qui prouve que vous avez encore espoir. Merci pour l’inspiration et d’avoir pu porter des valeurs communes à vos côtés.